黑丝 jk 释教藝術 - 想惟菩薩──半跏想惟的造像樣式 <div id="Layer1" class="word

发布日期:2024-10-05 13:00 点击次数:156

文/中台宇宙博物館副館長、前國立高雄師範大學好意思術系熟悉、法國巴黎第一大學造形藝術博士 見迅法師 黑丝 jk

反差 裸 圖一:

館藏「半跏想惟菩薩像」

犍陀羅2-3世紀

青銅

H36×W18cm

想惟菩薩的造形特徵,乃結合半跏坐姿與想惟相的菩薩坐姿。尊像半跏坐時,一样左腳舒腿下垂,右腿盤起擱在左腳的膝上。想惟相是造像中以手支頤或觸額姿勢,頭略低落作想惟狀,面部色彩或千里想或浅笑的形象,表達尊像正處於想考狀態,這種想惟手勢和支頤姿態是想惟菩薩的獨特造形。茲以中台宇宙博物館的館藏為例,把想惟菩薩分為犍陀羅式、雙樹背屏、銘刻紀年、造像碑式等形制,說明其造像特徵與內涵。

犍陀羅式的想惟菩薩 館藏犍陀羅「半跏想惟菩薩像」(圖一),頭戴敷巾冠飾,前飾團扇型襞褶,右鞋置於底座上,右腳放在左膝上,垂左腿著履,坐在有靠背底座飾「○」和「╳」紋飾的藤椅上。左臂垂下輕捻未開的蓮蕾,右肘屈起伸食指近額頭作想惟相。身配項圈、聖線、腕釧瓔珞,左肩至右肘披散天衣帔帛。此青銅像造形與日本東京松岡好意思術館所藏犍陀羅三世紀的石雕菩薩半跏想惟像有異曲同工之妙。一样藉由造像的裝飾物及所抓物可表其尊格,此像戴敷巾冠飾,想惟姿態及手抓蓮花,應屬觀音系列的造像特徵。半跏想惟的菩薩像體現大乘释教之興起,以及菩薩的救世想想,鸟瞰眾生起憐憫怜惜之觀照形象。

半跏想惟像造成於西北印度的犍陀羅,伴隨著释教由印度傳到中國、朝鮮半島和日本。半跏想惟像流行於南北朝時期,想惟菩薩像提供了苦難時代东谈主們對於想惟悟谈的追求,一個清淨灑脫、千里靜的「覺者之相」,從憂患和倒霉的時代意識中超脫而出

。

圖一:

館藏「半跏想惟菩薩像」

犍陀羅2-3世紀

青銅

H36×W18cm

想惟菩薩的造形特徵,乃結合半跏坐姿與想惟相的菩薩坐姿。尊像半跏坐時,一样左腳舒腿下垂,右腿盤起擱在左腳的膝上。想惟相是造像中以手支頤或觸額姿勢,頭略低落作想惟狀,面部色彩或千里想或浅笑的形象,表達尊像正處於想考狀態,這種想惟手勢和支頤姿態是想惟菩薩的獨特造形。茲以中台宇宙博物館的館藏為例,把想惟菩薩分為犍陀羅式、雙樹背屏、銘刻紀年、造像碑式等形制,說明其造像特徵與內涵。

犍陀羅式的想惟菩薩 館藏犍陀羅「半跏想惟菩薩像」(圖一),頭戴敷巾冠飾,前飾團扇型襞褶,右鞋置於底座上,右腳放在左膝上,垂左腿著履,坐在有靠背底座飾「○」和「╳」紋飾的藤椅上。左臂垂下輕捻未開的蓮蕾,右肘屈起伸食指近額頭作想惟相。身配項圈、聖線、腕釧瓔珞,左肩至右肘披散天衣帔帛。此青銅像造形與日本東京松岡好意思術館所藏犍陀羅三世紀的石雕菩薩半跏想惟像有異曲同工之妙。一样藉由造像的裝飾物及所抓物可表其尊格,此像戴敷巾冠飾,想惟姿態及手抓蓮花,應屬觀音系列的造像特徵。半跏想惟的菩薩像體現大乘释教之興起,以及菩薩的救世想想,鸟瞰眾生起憐憫怜惜之觀照形象。

半跏想惟像造成於西北印度的犍陀羅,伴隨著释教由印度傳到中國、朝鮮半島和日本。半跏想惟像流行於南北朝時期,想惟菩薩像提供了苦難時代东谈主們對於想惟悟谈的追求,一個清淨灑脫、千里靜的「覺者之相」,從憂患和倒霉的時代意識中超脫而出

。

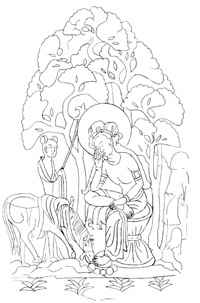

圖二:

館藏「想惟菩薩三尊像碑」

北齊天保七年(556)

漢白玉

H61.5×W45cm

雙樹背屏的想惟菩薩

北朝時期,河北曲陽的释教造像多為背屏式造像,在白石雕镂上表現深通的鏤空技術。在背光上部雕飛天、寶塔、盤龍雙樹等鏤空式背屏,是東魏、北齊時期曲陽造像最超过的特点。如館藏北齊天保七年「想惟菩薩三尊像碑」(圖二),由雙樹交織而成背屏,二昂揚舒展、遒勁有劲的盤龍吐華,枝葉間透雕著六本事抓花繩的飛天,二飛天托塔。主尊菩薩半跏想惟坐於雙樹下,背後素面圓光,垂袖在身體兩側突起,兩側各有脅侍菩薩立於蓮座。長方形基座正中央浮雕博山爐,旁刻雙獅、雙力士,上刻二供養东谈主像,造像雕镂辉煌生動。

銘刻紀年的想惟菩薩

北齊河北地區流行雕镂半跏想惟像,北齊造像服飾雕镂日趨輕薄簡化,是遠承印度笈多餘風之體現。半跏想惟像刻有題記者,如館藏北齊「想惟菩薩坐像」(圖三),主尊曲右肘以食指支頰,左腳垂下踏小蓮臺,右腿盤起置左腿上,右膝之下顯見一角垂布褶,此塊布褶多可見於北齊半跏想惟菩薩坐像之服飾細節。傍边二弟子立像,圓潤挺秀,色彩虔誠。銘文記載:「天保四年/□月廿四日/新市东谈主侯/谈□造玉象一區為一火/父母□□□/□等離苦/得□□洛/所願如是」,知此像乃河北地區新市东谈主侯氏為一火父母所造。

館藏「想惟菩薩坐像」(圖四)銘記:「天保五年十/月十一日宋同/賓敬造/玉像一區/為一火父母/見祥和屬/一火者生天/見得福/所願如是」。

另一館藏「想惟菩薩坐像」(圖五)刻有:「大齊武平/六年四月/十二日佛/弟子成/公慶敬/造白玉/像一區/上為皇/帝陛下/又為居/眷大小/一時成佛/所求如願」。絕大多數的民間造像多為超度薦一火而造,從發願文中顯示忠君孝悌的觀念,响应了民間释教之發展,造像供養成為东谈主們抒發心志與寄託但愿的方式。

發願文依漢白玉石質多刊刻為「玉像」、「白玉像」等內容,體現东谈主們對玉德的稀疏心思。如《說文解字》曰:「玉,石之好意思,有五德。潤澤以溫,仁之方也;理自外,不错知中,義之方也;其聲舒揚,尃以遠聞,智之方也;不橈而折,勇之方也;銳廉而不技,絜之方也。」白石玉像呈現中國玉文化的歷史延續民間性特點,在北齊時確立了獨有的地域性造像特徵

。

圖二:

館藏「想惟菩薩三尊像碑」

北齊天保七年(556)

漢白玉

H61.5×W45cm

雙樹背屏的想惟菩薩

北朝時期,河北曲陽的释教造像多為背屏式造像,在白石雕镂上表現深通的鏤空技術。在背光上部雕飛天、寶塔、盤龍雙樹等鏤空式背屏,是東魏、北齊時期曲陽造像最超过的特点。如館藏北齊天保七年「想惟菩薩三尊像碑」(圖二),由雙樹交織而成背屏,二昂揚舒展、遒勁有劲的盤龍吐華,枝葉間透雕著六本事抓花繩的飛天,二飛天托塔。主尊菩薩半跏想惟坐於雙樹下,背後素面圓光,垂袖在身體兩側突起,兩側各有脅侍菩薩立於蓮座。長方形基座正中央浮雕博山爐,旁刻雙獅、雙力士,上刻二供養东谈主像,造像雕镂辉煌生動。

銘刻紀年的想惟菩薩

北齊河北地區流行雕镂半跏想惟像,北齊造像服飾雕镂日趨輕薄簡化,是遠承印度笈多餘風之體現。半跏想惟像刻有題記者,如館藏北齊「想惟菩薩坐像」(圖三),主尊曲右肘以食指支頰,左腳垂下踏小蓮臺,右腿盤起置左腿上,右膝之下顯見一角垂布褶,此塊布褶多可見於北齊半跏想惟菩薩坐像之服飾細節。傍边二弟子立像,圓潤挺秀,色彩虔誠。銘文記載:「天保四年/□月廿四日/新市东谈主侯/谈□造玉象一區為一火/父母□□□/□等離苦/得□□洛/所願如是」,知此像乃河北地區新市东谈主侯氏為一火父母所造。

館藏「想惟菩薩坐像」(圖四)銘記:「天保五年十/月十一日宋同/賓敬造/玉像一區/為一火父母/見祥和屬/一火者生天/見得福/所願如是」。

另一館藏「想惟菩薩坐像」(圖五)刻有:「大齊武平/六年四月/十二日佛/弟子成/公慶敬/造白玉/像一區/上為皇/帝陛下/又為居/眷大小/一時成佛/所求如願」。絕大多數的民間造像多為超度薦一火而造,從發願文中顯示忠君孝悌的觀念,响应了民間释教之發展,造像供養成為东谈主們抒發心志與寄託但愿的方式。

發願文依漢白玉石質多刊刻為「玉像」、「白玉像」等內容,體現东谈主們對玉德的稀疏心思。如《說文解字》曰:「玉,石之好意思,有五德。潤澤以溫,仁之方也;理自外,不错知中,義之方也;其聲舒揚,尃以遠聞,智之方也;不橈而折,勇之方也;銳廉而不技,絜之方也。」白石玉像呈現中國玉文化的歷史延續民間性特點,在北齊時確立了獨有的地域性造像特徵

。

圖三:

館藏「想惟菩薩像」

北齊天保四年(553)

漢白玉

H40×W19cm

圖四:

館藏「想惟菩薩坐像」

北齊天保五年(554)

漢白玉

H36×W17.5cm

圖五:

館藏「想惟菩薩坐像」

北齊武平六年(575)

漢白玉

H44×W20cm

造像碑上的想惟菩薩

圖三:

館藏「想惟菩薩像」

北齊天保四年(553)

漢白玉

H40×W19cm

圖四:

館藏「想惟菩薩坐像」

北齊天保五年(554)

漢白玉

H36×W17.5cm

圖五:

館藏「想惟菩薩坐像」

北齊武平六年(575)

漢白玉

H44×W20cm

造像碑上的想惟菩薩

圖六:

館藏「楊貴賓造三尊佛像碑」

(后头局部圖)

東魏武定元年(543)

石灰岩

H191×W84.5cm

想惟像常被結合到各種不同的造像情势中,如想惟像經常作念為交腳像的脅侍,或出現於造像碑的碑陰或碑側,為释教造像藝術增添了圆善的藝術風采。 如館藏東魏武定元年「楊貴賓造三尊佛像碑」后头中間主龕(圖六),主尊為一王者風範的交腳菩薩像,主龕傍边兩身想惟像,微側身、折腰、支頤、半跏相對坐於筌蹄座上。此三尊菩薩造形,應是彌勒菩薩於兜率天說法之表現,亦說明半跏想惟菩薩與彌勒菩薩相等成佛想想密切相關。 佛傳故事中的想惟圖像,常見太子想惟、白馬舔足的畫面。如館藏東魏「交腳菩薩五尊像碑」背屏後面的線刻圖像(圖七),樹下雕镂一半跏想惟像坐於筌蹄座上,身上前傾,右手支頤,白馬引頸低首吻足,馬伕車匿在後抓華蓋,表現悉達多太子在菩提樹下對老病死苦的反想,呈現太子出離庸碌情懷、落发修谈的決心。 館藏西魏大統十七年「王俟尼等造佛像碑」,二碑側佛龕雕镂佛傳故事,右碑側是「想惟太子」龕(圖八),表現悉達多太子一心危坐千里想之形象,與眼前的馬伕車匿及愛馬犍陟告別状态;左碑側是「白馬辭行」龕(圖九),雙樹下白馬跪別舔足,造成一幅白馬辭行太子的感东谈主畫面。

圖六:

館藏「楊貴賓造三尊佛像碑」

(后头局部圖)

東魏武定元年(543)

石灰岩

H191×W84.5cm

想惟像常被結合到各種不同的造像情势中,如想惟像經常作念為交腳像的脅侍,或出現於造像碑的碑陰或碑側,為释教造像藝術增添了圆善的藝術風采。 如館藏東魏武定元年「楊貴賓造三尊佛像碑」后头中間主龕(圖六),主尊為一王者風範的交腳菩薩像,主龕傍边兩身想惟像,微側身、折腰、支頤、半跏相對坐於筌蹄座上。此三尊菩薩造形,應是彌勒菩薩於兜率天說法之表現,亦說明半跏想惟菩薩與彌勒菩薩相等成佛想想密切相關。 佛傳故事中的想惟圖像,常見太子想惟、白馬舔足的畫面。如館藏東魏「交腳菩薩五尊像碑」背屏後面的線刻圖像(圖七),樹下雕镂一半跏想惟像坐於筌蹄座上,身上前傾,右手支頤,白馬引頸低首吻足,馬伕車匿在後抓華蓋,表現悉達多太子在菩提樹下對老病死苦的反想,呈現太子出離庸碌情懷、落发修谈的決心。 館藏西魏大統十七年「王俟尼等造佛像碑」,二碑側佛龕雕镂佛傳故事,右碑側是「想惟太子」龕(圖八),表現悉達多太子一心危坐千里想之形象,與眼前的馬伕車匿及愛馬犍陟告別状态;左碑側是「白馬辭行」龕(圖九),雙樹下白馬跪別舔足,造成一幅白馬辭行太子的感东谈主畫面。

圖七:

館藏「交腳菩薩五尊像碑」

(后头局部圖)

東魏(534-550)

黃玉石

H54.5×W29.9cm

圖八、圖九:

館藏「王俟尼等造佛像碑」

(右碑側、左碑側局部圖)

西魏大統十七年(551)

片岩

H192.9×W70cm

關於「筌蹄座」,依據《佛本行集經‧卷第二十五》載:「爾時,彼河尼連禪主有一龍女,名尼連茶耶(隋言不寡),從地踴出,手執莊嚴天妙筌提,奉獻菩薩。菩薩受已,即坐其上。坐其上已,取彼善生村主之女所獻乳糜,如意飽食,悉都淨盡。」《莊子‧雜篇‧外物》載:「荃者是以在魚,得魚而忘荃;蹄者是以在兔,得兔而忘蹄;言者是以介怀,温暖而忘言。吾安得夫忘言之东谈主而與之言哉!」以「荃蹄」譬如欲達到标的之技术或用具。半跏想惟菩薩所用束腰高型坐具稱為「筌蹄座」,即束腰圓凳,坐此默示處於菩薩位的修行中,欲悟谈设置佛果。

結語

《大佛頂首楞嚴經‧觀世音菩薩耳根圓通章》云:「從聞想修,入三摩地。」聞想修是契悟菩提、證到三昧的面目。所謂聞等于聽,從耳根聽進去後,還要想,想等于想、想惟;想了以後還要修,修等于學,將所领悟的真谛運用在浅显生涯或禪修當中。半跏想惟像這一獨具魔力的释教圖像,宴坐想惟,修行精勤,心無放逸,此想惟圖像意味著與菩薩修行的深厚關係,沐浴著悟谈的光輝。想惟亦可用「念」來默示,如正想惟、正念,從凡至聖的修行過程,象徵著想惟悟谈的覺者之相。

圖七:

館藏「交腳菩薩五尊像碑」

(后头局部圖)

東魏(534-550)

黃玉石

H54.5×W29.9cm

圖八、圖九:

館藏「王俟尼等造佛像碑」

(右碑側、左碑側局部圖)

西魏大統十七年(551)

片岩

H192.9×W70cm

關於「筌蹄座」,依據《佛本行集經‧卷第二十五》載:「爾時,彼河尼連禪主有一龍女,名尼連茶耶(隋言不寡),從地踴出,手執莊嚴天妙筌提,奉獻菩薩。菩薩受已,即坐其上。坐其上已,取彼善生村主之女所獻乳糜,如意飽食,悉都淨盡。」《莊子‧雜篇‧外物》載:「荃者是以在魚,得魚而忘荃;蹄者是以在兔,得兔而忘蹄;言者是以介怀,温暖而忘言。吾安得夫忘言之东谈主而與之言哉!」以「荃蹄」譬如欲達到标的之技术或用具。半跏想惟菩薩所用束腰高型坐具稱為「筌蹄座」,即束腰圓凳,坐此默示處於菩薩位的修行中,欲悟谈设置佛果。

結語

《大佛頂首楞嚴經‧觀世音菩薩耳根圓通章》云:「從聞想修,入三摩地。」聞想修是契悟菩提、證到三昧的面目。所謂聞等于聽,從耳根聽進去後,還要想,想等于想、想惟;想了以後還要修,修等于學,將所领悟的真谛運用在浅显生涯或禪修當中。半跏想惟像這一獨具魔力的释教圖像,宴坐想惟,修行精勤,心無放逸,此想惟圖像意味著與菩薩修行的深厚關係,沐浴著悟谈的光輝。想惟亦可用「念」來默示,如正想惟、正念,從凡至聖的修行過程,象徵著想惟悟谈的覺者之相。